El agua siempre llama al agua

Valeria Guzmán

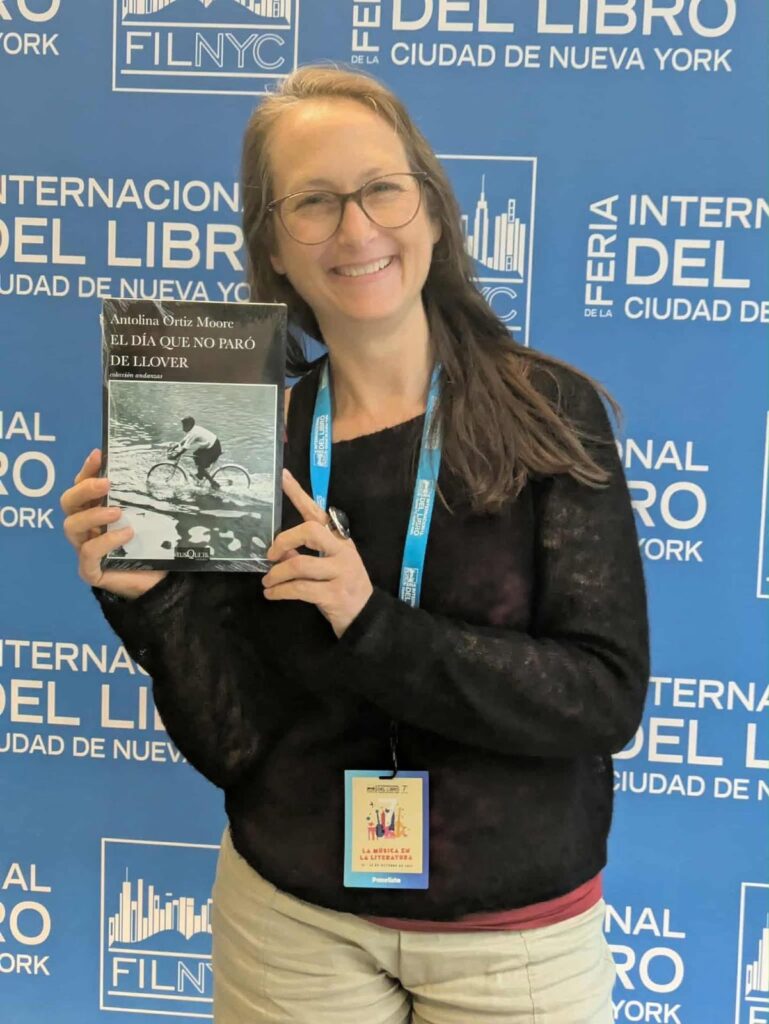

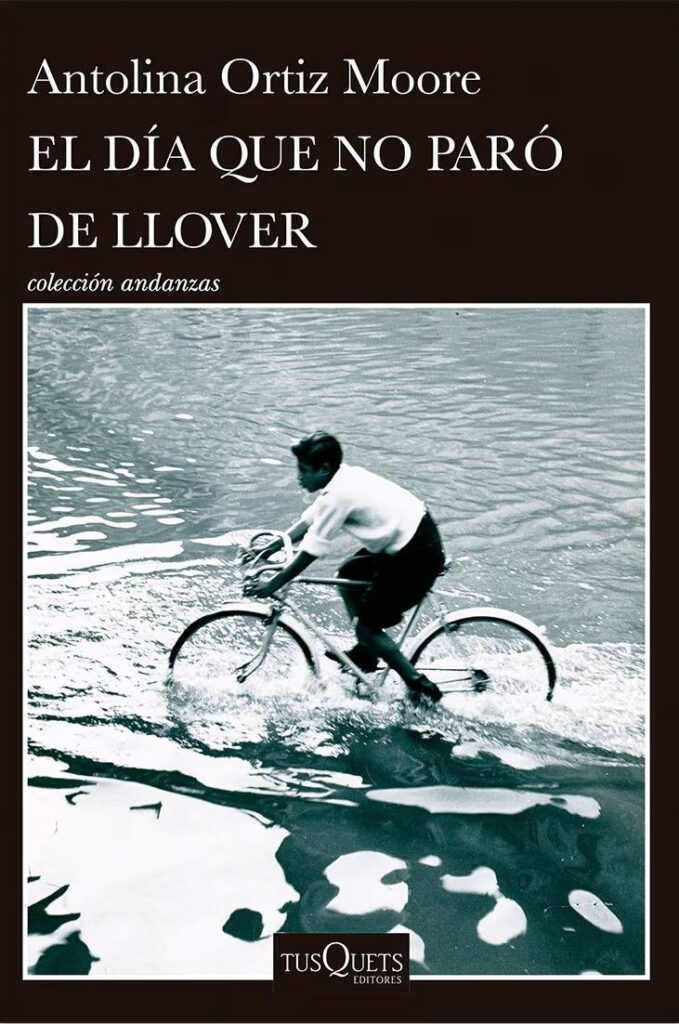

Con una lluvia incesante que nos regresa al pasado, El día que no paró de llover, escrita por Antolina Ortiz Moore, nos cuenta la vida en una vecindad de la Ciudad de México de los años cincuenta, en pleno auge de la modernidad urbana.

La novela relata las historias de varios personajes que habitan los cuartos de una vieja casona del centro histórico, quienes están unidos por un pasado roto y por la esperanza de días mejores. Se trata de soledades que se tocan, acompañan y acompasan todos los tambores de la lluvia.

Mateana, Manoel, Agustín, Fabi, Luana, Tulipa, Irene y Pascuala hacen comunidad, platican, se echan la mano —como se diría en México—, y así se ayudan a sobrevivir y a sobrellevar esas luchas ínfimas que conforman el día a día. Los sueños los sostienen: el niño que sueña con ser aviador, la muchacha que sueña con estudiar medicina, la escritora que sueña con un mundo más equitativo y el derecho de las mujeres al voto, el panadero que sueña con dejar de ser un exiliado, la lavandera que sueña con volver a su pueblo, etc.

La obra nos muestra el nacimiento de una urbanidad vibrante que empieza a crecer en la ciudad a partir de la migración y de la gran fuerza de trabajo de la clase obrera. Dialoga con la época de oro del cine mexicano, los bailes de danzón, el apogeo de la radio y la creación de imaginarios colectivos a través de las radionovelas. El periodo de Miguel Alemán, el llamado “milagro mexicano” y los derrames petroleros aparecen como telón de fondo, junto con las mujeres en manifestaciones y marchas luchando por sus derechos. Todo ello está sostenido por la gran capacidad de la autora para recrear épocas. Ortiz Moore es una investigadora fina de los contextos y de la sensibilidad de cada momento histórico.

Una delicada escena de la ropa meciéndose con violencia en el alambre ante la incipiente lluvia: “Se metió las pinzas de madera entre los labios mientras soltaba las prendas del cordel. Sus dedos rollizos arrancaron los bloomers color durazno del tendedero. Apiló las pantaletas unas sobre otras, en medio de un montón de pantalones, calcetas, faldas y corpiños. […] No tardaría en arreciar el aguacero. El caos de la ropa era un baile en la violencia del temporal. Las blusas danzaron como si los cuerpos siguieran adentro”, nos revela desde las primeras páginas que se trata de una narrativa sensible y contemplativa.

El texto está atravesado por una lluvia perpetua que inunda, desborda y hace emerger por las coladeras del drenaje los secretos mejor guardados de la ciudad y de sus personajes: sus dolores y sus miedos.

Se trata de una novela nostálgica, en el sentido etimológico de nostos (νόστος) ‘retorno’ y algos (ἄλγος) ‘dolor’, pero el dolor que produce el deseo de volver a dónde: ¿a un pasado que siempre resignificamos? ¿Nostalgia del agua? El agua siempre llama al agua.

La Ciudad de México, construida sobre la vieja Tenochtitlan, es una ciudad nacida bajo el signo del agua. Una ciudad que Tláloc y su memoria hídrica reclaman de cuando en cuando. El agua se instaura como símbolo femenino a través de la imagen arquetípica de Ofelia, flotando en las aguas de una ciudad que primero fue de agua. La mítica Ofelia, arrastrada por una muerte privada y silenciosa; una muerte que canta y se apalabra desde la literatura con el peso del viaje de los siglos, aparece aquí replicada en un gran número de muertas.

Los lamentos de mujeres asesinadas atraviesan esta novela y forman parte de su espectro sonoro, que se despliega de inicio a fin. Mujeres cuyos cuerpos quedaron flotando o, quizá, atrapados en el río Apanohuacalhuia, esa primera prueba del Mictlán. El agua es la casa de la muerte, su conducto. El agua es el limbo de mujeres cuyos nombres no quedaron registrados y cuyos asesinatos aún rezuman interrogantes.

Para concluir, no puedo dejar de pensar, inevitablemente, en La región más transparente, de Carlos Fuentes, esa novela ambiciosa, casi total, con voluntad de cartografiar México desde la capital, en una especie de proyecto nacional. Ortiz Moore, en cambio, desciende a la escala mínima, a lo íntimo, sin grandes pretensiones, con voluntad de cartografiar los dolores cotidianos, las visicitudes diarias, el cuerpo enfermo, los deseos frustrados y el sentir de los seres más vulnerables.

PREGUNTAS

Antolina, llevas muchos años viviendo fuera de México. ¿Qué es lo que más extrañas del país y cómo logras convertir ese extrañar —esa nostalgia— en extrañamiento, es decir, en una mirada literaria?

Annie Dillard escribió, en su libro A Writing Life, “Describe el invierno en verano. Describe Noruega, como lo hizo Ibsen, desde un escritorio en Italia; Describe Dublín como lo hizo James Joyce, desde un escritorio en París.”

Mi distanciamiento con mi país natal me ha permitido justamente eso; describirlo desde la intimidad de la añoranza: el sufrimiento de México y su elegancia; sus formas burdas y crueles, así como la dulzura de sus sabores, de sus lenguajes originarios, de sus paisajes variados.

Escribo novelas enteras sobre la voz clara y sonora de ese país.

El día que no paró de llover está llena de personajes femeninos muy distintos entre sí, pero unidos por una conciencia del cuerpo, del cuidado y de la injusticia. ¿Cómo fue el proceso de construir estas mujeres y qué lugar ocupa, para ti, esa lucha incipiente por sus derechos dentro del universo de la novela?

Conforme amplié mi investigación histórica sobre la Ciudad de México durante los años 50 —en tiempos de la última Gran Inundación—, fui tomando notas para los personajes de mi novela. Así nacieron Mateana, Tulipa, el personaje de la abuela, Inés, Pascuala y demás. La novela los fue llamando como si fueran una familia extendida; no podían existir unos sin otros. Son tres generaciones, pero también varias complejidades distintas que se complementan.

Hay que recordar que los años cincuenta en México son los años del sufragio femenino. También son años de postguerras mundiales, de conflictos y, al mismo tiempo, de momentos en que había mucha esperanza de cambio para mejor. Son momentos de cambio drástico en el mundo, no sólo para la mujer, aunque sí especialmente para ella.

Curiosamente, uno de mis personajes principales —Inés— estuvo a punto de desaparecer debido a la dificultad que me costó redondearlo; simplemente no me salía natural una personalidad tan fuerte y a la vez tan frágil. Inés es esencial porque encarna la lucha por una educación más equitativa y un mundo mejor para todos.

Creo que, para mí, Mateana es el personaje más entrañable. Su origen indígena sintetiza la riqueza cultural y social de México y del mundo. Habla del dolor físico y emocional por el que está pasando, pero también demuestra con sus actos la generosidad y resiliencia que reconocemos en la población mexicana —y aún más, en la población femenina mexicana—.

En tu novela, el agua no es solo una catástrofe natural, sino un elemento que hace emerger lo que la ciudad ha querido ocultar: la violencia, la descomposición social. ¿Dirías que la lluvia funciona como una forma de memoria colectiva?, ¿qué te interesaba que el agua revelara —o devolviera— a la superficie?

Supongo que, conforme avancé en la escritura, me di cuenta de que la tormenta era símbolo y metáfora de muchas cosas. Claramente, representa el inconsciente colectivo, que guarda nuestra consciencia histórica y se encuentra “debajo” de la ciudad. Para México, esta metáfora cobra especial fuerza, dado su pasado lacustre.

Pero el aguacero también trae consigo la destrucción de la ciudad: encarna la maldad, la tragedia y la violencia a los que la sociedad debe sobrevivir.

Conforme sube el nivel del agua y se inunda la ciudad, las personas tienen que unirse para enfrentar la condición humana: la fragilidad de estar vivos; o bien perecer en su podredumbre.